正在卖饼干募捐的女孩子们

我儿子刘乐耕2012年12月4日发表于《云南信息报》公益周刊的文章,讲他们如何为尼泊尔儿童募捐的故事,非常有趣、感人,发人深省。可以对比一下中美两国中学生的教育与生活。

为尼泊尔建学校的美国高中生

刘乐耕

在我的音乐课上,我吹着长笛,同学们各举乐器,正热火朝天地演奏着。音乐老师看了眼钟表,立马走下了指挥台。“快到午休时间了,”他兴奋地说,“待会儿有一个特殊的活动,我先给你们讲一讲!”

他告诉我们,我们高中有1300多个学生,50来个社团,今天中午社团要招新。 “都去看看吧,一年只有一次,像赶集一样!”

铃声一响,我们冲出了教室。外面的场景果然壮观!

教学楼下的空地上摆了一大圈桌子, 是各社团的宣传站,上面放着七彩的展板、宣传单和各种吸引人的零食。各个社团的成员站在桌子后给大家介绍,另有些人在人群中穿梭,高举牌子喊着口号。

一群群学生虎视眈眈地盯着桌上摆的糖、糕点和披萨。社团的人们大喊:“你们留下联系方式,就可以拿吃的!”

四处品尝了不少零食之后,我发现很多社团是公益组织。它们或是帮助某个国家、某个种族,或是提供社区服务;还有的是国际公益机构在学校的分支。

路过一个社团宣传站的时候,我被一组照片吸引了。一张是许多皮肤黝黑的孩子坐在宽敞亮堂的教室里学习;一张是几个美国高中生和许多衣服破烂的孩子合影,他们背后是新建起的砖房。

这个组织叫做“buildOn”,黑色的纸上写着几行橙色的大字:“9个发展中国家/500所学校/77190个孩子受到教育。”

原来是和教育有关的!我马上想起了这个暑假我在陕西的经历。

我今年15岁,在北京初中毕业后,我和西安的好朋友王邦杰结伴去了陕西西乡县。我们在山村走访了7个贫困家庭,他们的孩子或上不起学,或疾病缠身。我们把他们的故事写出来,发在网上。许多人非常关心,并帮助了这些家庭的孩子上学、治病。后来我们将这个活动取名“孩子帮孩子”------以我和王邦杰为例,让城市的孩子想办法帮助乡村的同龄人,同时,这种经历也许会改变城市孩子的一生。

好多计划还没来得及实施,好多孩子还没有帮到,九月就突然出现在眼前。我的同学们各奔东西,而我带着“孩子帮孩子”和满腔的理想来到美国上高中。虽然身在远方,但我希望在这里跟美国人学习做公益,然后将“孩子帮孩子”延续下去,让更多人得到帮助。

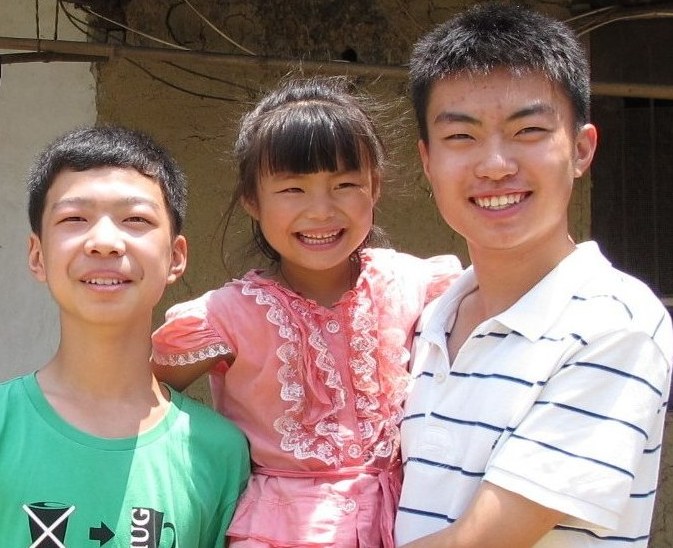

刘乐耕(右一)与朋友王邦杰探访贫困儿童时,抱着聋哑儿童梅梅。

我毫不犹豫给 buildOn 留了联系方式。几天后我收到了 buildOn的邮件,去参加他们的会议。我们二十来个人坐在教室中,主席苏珊给我们发寿司(也是用来贿赂我们开会的),告诉我们,buildOn是一个国际非盈利组织,在美国许多高中和大学有分支。它鼓励美国的学生们募捐,在发展中国家建学校。二十年来,buildOn在海地、马拉维、马里、尼加拉瓜、尼泊尔等国建了500多所学校,让上万的孩子和成人受到教育。

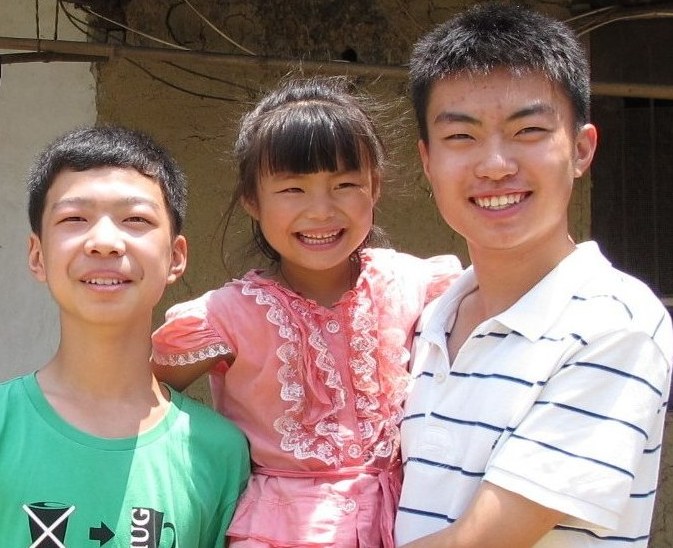

“咱们这个分支的任务呢,是在尼泊尔的乡下建一所小学,”苏珊说,“那里有的孩子在泥房子里学习,有的干脆在树底下上课。我们要给他们建一所安全、结实、能遮风避雨的小学。建学校需要三万美元的资金,我们去年通过Bake

Sale(糕点义卖)已经筹到两万多了。 下一次义卖就在周六,你们都要来参加啊!”